2017-2018年秋冬の流行はある?乾いた咳が長引くマイコプラズマ肺炎

2016年大流行だったマイコプラズマ肺炎。2017-2018年の動向は?

「コンコン」と乾いたしつこい咳が1ヶ月近く続く「マイコプラズマ肺炎」。

風邪によく似た呼吸器感染症で、なかなか止まらない咳の他にも発熱、頭痛などの辛い症状が現れ、毎年、秋から冬にかけて幼児~青年期(5歳~14歳)の子供を中心に患者数が増加します。

これまで4年に1度の間隔で大流行を繰り返してきたため、「オリンピック病」と言われることもあり、ここ最近に至っては以前ほど4年という周期性は見られなくなってきていますが、依然として数年に一度の大流行を繰り返しています。

近年では、2016年秋は患者数が一気に増加した、まさにマイコプラズマ肺炎の当たり年でした。

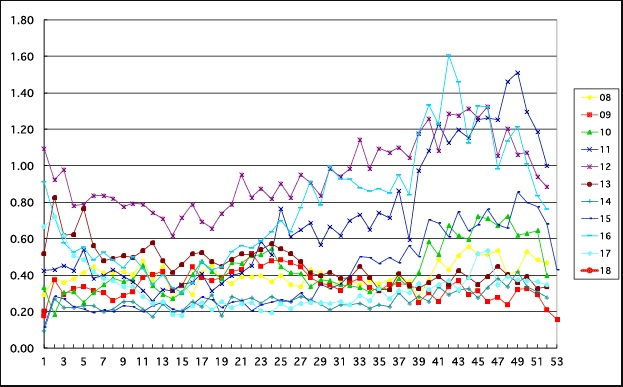

下の国立感染症研究所が作成した過去10年間の比較グラフを見ても分かるように、2016年(水色の線)は、2011年、2012年に並び、患者数の多い大流行のシーズンとなりました。

(出典)国立感染症研究所 「マイコプラズマ肺炎」過去10年間との比較グラフ

※マイコプラズマ肺炎の週ごとの患者数の推移を表したグラフです。横軸は1月からの週数(1月から1週目がスタート)、縦軸は定点あたりの報告数を表しています。右の小さな四角内は色分けした年を表しています。

上記のグラフを見ると、2017年(明るい水色赤の太字)および2018年(赤い太線)は、今のところ流行は見られておらず、注意情報なども出されていません。

厚生労働省および国立感染症研究所による感染症週報(IDWR)2018年第1号(2018年1月19日発行)でも、マイコプラズマ肺炎の定点報告は、2017年第49週以降(12月10日~)減少が続いていると報告されています。

とはいえ、油断は禁物!

2018年1月現在、都道府県別上位3位は、秋田県(1.75)、石川県(1.00)、青森県(0.67)、愛媛県(0.67)となっています。(1.00を超えると流行開始の目安)

例年、気温が下がって空気が乾いてくると、風邪など他の感染症の流行も始まり、診断が難しくなることも……。

喘息などの持病を持つお子さんは重症化する恐れもあるので、今年もしっかりと予防対策をすることが大切です。

まずは、マイコプラズマについてしっかり知識を身に付けておきましょう。

(参考)厚生労働省/国立感染症研究所 感染症週報(IDWR)2018年第1週

医師も見分けられない!?マイコプラズマ肺炎になると現れる症状は風邪と同じ。

マイコプラズマ肺炎の主な症状は下記の4種類です。

- コンコンと乾いた咳

- 38°以上の高熱又は微熱が続く

- 疲労感や倦怠感

- 喉の痛み

これらの症状だけを見ると、普通の風邪と同じで区別がつきませんね。

そのため、普通の風邪だと思い込んで市販薬を飲んでしまったり、病院を受診したとしても、聴診器では胸の音に異常がないことも多く、「風邪」と診断され、普通の風邪薬が処方されてしまったりすることも少なくありません。

しかし、マイコプラズマ肺炎は、通常、風邪の際に良く処方されるセフェム系の抗生剤などのお薬では効果がなく、その症状も昼間は熱が下がり元気になっても、再び夜になると咳や熱がぶり返すというのが特徴です。

※セフェム系抗生剤(フロモックス、メイアクト、セフゾンなど)

風邪薬を何日か飲み続けていても、咳が止まらない、夜になると症状がぶり返す状態が続くうちに、「これはただの風邪ではないかも?」とマイコプラズマ肺炎の可能性に気付くケースも多いのです。

【体験談】発熱で「風邪」の診断。朝昼には元気になるため、再受診が遅れ入院に。

娘が4歳になった年の11月の事です。

幼稚園から帰ってくると熱があり、受診すると、咳も出ているしただの風邪だろうとの事でした。

それから翌日、朝昼には37度台まで熱が下がり、マンションのモデルルームを見に行ったり過ごしているとまた夜に熱が上がって歩けないほどぐったり。

その上がったり、下がったりの熱が2.3日続きました。おかしいな?長い風邪だな?と思ったのは熱を出してから6日目でした。

朝昼には元気になるので、再受診を中々しなかったのです。娘は幸い、1週間の入院で快方に向かいましたが、入院中も熱が中々下がらず、とても心配しました。

最初に熱を出してから10日程熱が続いたと思います。同じ病室にいた同い年くらいの女の子は、マイコプラズマだと思わずぎりぎりまで病院に行かなかったら心筋炎になってしまったらしく、もっと長く入院して薬も飲み続けなければならない、と聞きました。

朝に下がって夜に上がる熱、しつこい咳には気をつけて下さい。

少しでもおかしいと思ったら、早めに病院に行くのが良いと思います。

上記の体験談の方も、娘さんが発熱し、病院を受診しているにも関わらず、初診ではマイコプラズマ肺炎は発見できず、1週間ほどの入院を余儀なくされました。

病院の医師も、地域で感染が流行しているようであればマイコプラズマ肺炎を予測することもできますが、まだ流行に至っていないような場合、その診断はとても難しく、まずは一般的な風邪薬を処方して様子を見るという順序をとらざるを得なくなるため、診断が遅れてしまう結果になることも多いのです。

もし現在、「普通の風邪かな?」と思っていても、「熱や咳が止まらない、長引く」、「寝ようと思って布団に入ると咳が出て眠れない」というような気になる症状がある方は一度、内科を受診してみることをおすすめします。

マイコプラズマ肺炎の原因はマイコプラズマと言われる「微生物」

この感染症の原因は、肺炎マイコプラズマ(バクテリア属)と言われる自己増殖する最小の微生物です。

細菌とウイルスのちょうど中間の大きさと性質を持っており、生物学的には細菌に分類されています。

細菌やウイルスに感染することで肺が炎症を起こす「肺炎」全体のうち、その8割は「肺炎球菌(はいえんきゅうきん)」と言われる細菌が原因です。

マイコプラズマ肺炎は肺炎球菌以外で起きる肺炎の総称である「異形肺炎(いけいはいえん)」の代表的なもので、ヒトの細胞粘膜に感染することで増殖し、肺や気管支などの呼吸器の細胞を壊していきますが、「肺炎球菌による肺炎」に比べると発熱などの症状も軽く、その感染力もそれほど強くありません。

そのため地域限定的に流行することが多いですが、それでも感染が拡大する理由は潜伏期間が2週間~4週間以上と長いことが大きいと考えられています。

マイコプラズマ肺炎は飛沫感染(くしゃみや咳などによって空気中に浮遊する菌で感染する)や接触感染(感染者や菌の付着物を触る事によって感染する)します。

潜伏期間であっても感染力があるため、発症前の無症状のうちに知らずに菌をばらまいてしまう危険性があるのです。

また、患者さんによっては発症しても症状が軽く熱が出ないこともあり、発症に気付かないケースもあるため、感染が広がりやすく「歩く肺炎(walking pneumonia)」とも呼ばれています。

診断が難しい感染症だから徹底的な予防が大切!予防法は風邪と同じ。

マイコプラズマ肺炎の危険性や感染が拡大する理由がお分かりいただけたでしょうか?

冒頭でもご説明したようにこの病気は診断が難しい感染症です。

そのためにもまずは「罹らない事」が一番。「予防」が何よりも大切なのです。

マイコプラズマ肺炎だからと言って何も特別なことをする必要はありません。

風邪と同じ徹底的な手洗いうがいで十分予防することが出来ます。

基本的なことですが、石鹸を使った丁寧な手洗いやうがいをこれまで以上にきちんと行うようにしましょう。

小さなお子さんには以下にご紹介する「手あらいのうた」などを利用して、毎日楽しくできる手洗いで予防できるように工夫をしてあげると良いですね!

(参考)花王ビオレu泡ハンドソープ 「手あらいビデオ」編 CM

そしてご家族や周囲に感染者が出たときは、感染が広がっている場合もあるので、しばらくの間マスクの着用を続けましょう。

これから空気が乾燥してだんだんと気温が下がってきます。

免疫力を落とさないように睡眠をしっかりとる、栄養のあるバランスのとれた食事をするなど、ご家族やご自分の身体を十分にケアしてあげましょう。

それでも万が一、「マイコプラズマ肺炎かな?」と疑われるような症状が見られたときは、進行を防ぐためにも早めに受診するようにしましょう。

その際も、病院受診時に家庭や地域などの周囲で感染が起きているかどうかを医師に伝えるのを忘れないように!

マイコプラズマ肺炎に限らず、風邪やインフルエンザも流行りだすこれからの時期ですが、お子さんにとっては運動会や遠足など楽しみなイベントも多い時期でもあります。

毎日元気に過ごせるように、日頃から学校や地域など周囲の流行状況にも気を配りながら、お子さんの体調を見守ってあげたいですね!

コメントを残す