麻疹(はしか)の歴史~擬人化で江戸時代の人は何を思った?~

1. はしかの歴史は人類の歴史?江戸時代のはしかに対する不安

最近はしかの感染のニュースが大阪や千葉で出てきており、世間を騒がせています。

さて、こんなに騒がれている麻疹(はしか)とは、一体どんなものなのでしょうか。

何かを学ぶとき、歴史を振り返ることも大切だと思います。

日本でのはしかの歴史は、確認できるうちだと流行した998年にまで遡ります。

ときは平安、かの有名な空に浮かぶお月様すら思うように出来ると言ってのけた男、藤原道長の絶頂期です。

当時は、はしかは「あかもがさ」と呼ばれていました。

はしかによる著名な人物の死だと、1025年、藤原道長の娘であり後冷泉天皇の母でもある藤原嬉子(ふじわらのきし)が18歳のときにはしかが原因で亡くなっています。はしかの2回目の流行のときでした。

はしかを擬人化?擬人化ブームを先駆けた江戸の浮世絵師、歌川芳藤

また江戸時代に入ると、はしかに関する興味深い資料が残されています。

現在でも、感染症の予防を啓発するために国や自治体がポスターで呼びかけているのを目にしたことがありますよね?

現在のはしか予防のポスターはこちらです。親子の姿が大変愛らしいですね。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou21/dl/yobou_0227.pdf

参照:麻しん・風しん-厚生労働省

ところが、このようなはしか予防を訴える取組みが、既に江戸時代の頃から、存在していたのをご存知でしょうか?

日本では300年以上前から、はしかなどの病気に対して市民に危険を呼び掛けていたのです。

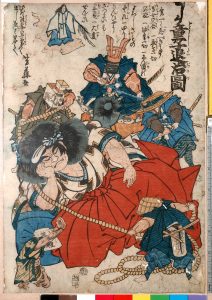

この浮世絵が描かれた目的は、市民にはしかの特徴や予防法を伝えるためでしょう。大変分かりやすくはしかを表しています。

中央にどんと座っているのが、はしか君です。よく見るとゆるキャラの先駆けのようにも見えてきます。

参照:「はしか童子退治図」-浮世絵検索

引用元:https://ja.ukiyo-e.org/image/ritsumei/mai01k35

この浮世絵が描かれたのは1862年(文久2年)、日本では生麦事件が起こった年です。

著者は歌川芳藤、高名な浮世絵師の歌川国芳のお弟子さんです。

このように麻疹について書かれた絵を「はしか絵」と呼び、麻疹が流行した1862年に予防目的や教育目的で多く描かれました。

また、はしか絵を自分の家の扉出入り口に貼りつけて、神仏に被害がこれ以上出ないよう祈っていたとも言われています。

この「はしか童子退治図」は真ん中にどんと座るはしか童子を、周りのお侍さんが退治しようとしている絵です。

はしか童子だけでなく、このお侍さんも実は擬人化で、麻疹に良いと言われている食材たちが中心の武士団です。

さつまいもや大麦、黒豆やぜんざいですが、どの食材がどのお侍さんなのか残念ながら判別出来ません。

中央で眠っているはしかの擬人化、「はしか童子」のふてぶてしさは、もしかするとはしかの感染の強さや恐ろしさを表しているのかもしれません。人の力ではどうにもならないのだから、食べ物の力や神仏の力に頼らざるをえなかった当時の心苦しさが見て取れます。

擬人化に関する私見

せっかく分かりやすいように描いてくれたのに、判別できないようでは私の擬人化スキルもまだまだ未熟です。

擬人化は、自分で理論を立てて作り出すのと同時に、他人が作り出した擬人化に共感することが求められるのです。

2. はしかに関する格言から当時の世相を学ぼう!

「痘瘡は見目定め、麻疹は命定め」

これは日本で流行を繰り返した2つの感染症を表した格言です。

痘瘡とは水疱瘡(みずぼうそう)のことです。

現在、日本ではワクチン接種など医療技術や行政の進歩により、水疱瘡もはしかも、死に至ったり、顔を隠さなければならない程の症状は表れなくなりました。

しかし今から150年前までは、どちらも死に至る危険性をもった重病でした。

「はしかは命定め」の言葉の通り、もし罹ってしまうと、もはや天任せだったのでしょう。

「7歳までは神の子」

この格言も、はしかの恐ろしさを表した格言です。

「昔は勉強出来たんだよ、親からも神童って期待されてた。」みたいな現代のニュアンスとは大きく異なります。

田中将大投手を指すわけでもありません。

江戸時代の言い伝えですが、当時は乳幼児の死亡率が非常に高く、はしかなどの様々な伝染病や感染症になるたびに、親はただ祈り、医者も満足な治療を施せませんでした。

そうした試練を乗り越えて、7歳になってようやく人の子として周りから認められます。

人生ゲームで、初めの数ターンは1~7が出たらゲームオーバーみたいな縛りでプレイしたら、当時の生きることの難しさが分かるかもしれません。

現代でははしかの感染が確認されると、行政と医療機関が密接に連携し、拡大の防止と治療に取り組みます。

こちらの記事を参照してください。