発症リスクが血液検査で分かる!動脈硬化と脳梗塞・心筋梗塞の症状・しくみ・予防法

みなさんは「動脈硬化」という病気をご存じですか?

厚生労働省が発表した「人口動態統計(平成28年度)」によると、日本人の死因の第1位は、悪性新生物(がん)28.5%でしたが、2位 心疾患(心臓病)15.1%と4位 脳血管疾患(脳卒中)8.4%はどちらも「動脈硬化」が原因で起こる疾患なのです。

このように見てみると、実は動脈硬化によって亡くなる人が、がんと同じ位いるのです。

今回は、知られざる「動脈硬化」の症状としくみの他、動脈硬化が原因となって起こる疾患として、脳梗塞(のうこうそく)・心筋梗塞(しんきんこうそく)の症状や発症のしくみ、動脈硬化リスクが高い人、気になる動脈硬化の予防方法について、ご紹介します。

さらに、脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクが分かると話題の血液検査、「LOX-index®(ロックス・インデックス)」について、検査内容・方法・費用相場・導入施設についてもご紹介します。

1.サイレントキラー「動脈硬化」の症状・発症のしくみ

「動脈硬化」という言葉自体は、テレビなどでもよく聞く言葉だと思いますが、一体それがどんな病気なのか?と聞かれると、なかなか説明できないという方も多いかもしれません。

血管も老化!?「動脈硬化」ってどんな病気?

動脈硬化という病気は、文字通り「動脈が硬くなる」ことであり、「血管の老化」とも言い換えることができます。

年齢を重ねていくと私たちの肌にシワやシミができたり、カラダがたるんだりしていくように、血管もみえないところで年をとり、そのしなやかさが低下し、徐々に硬くなっていくのです。

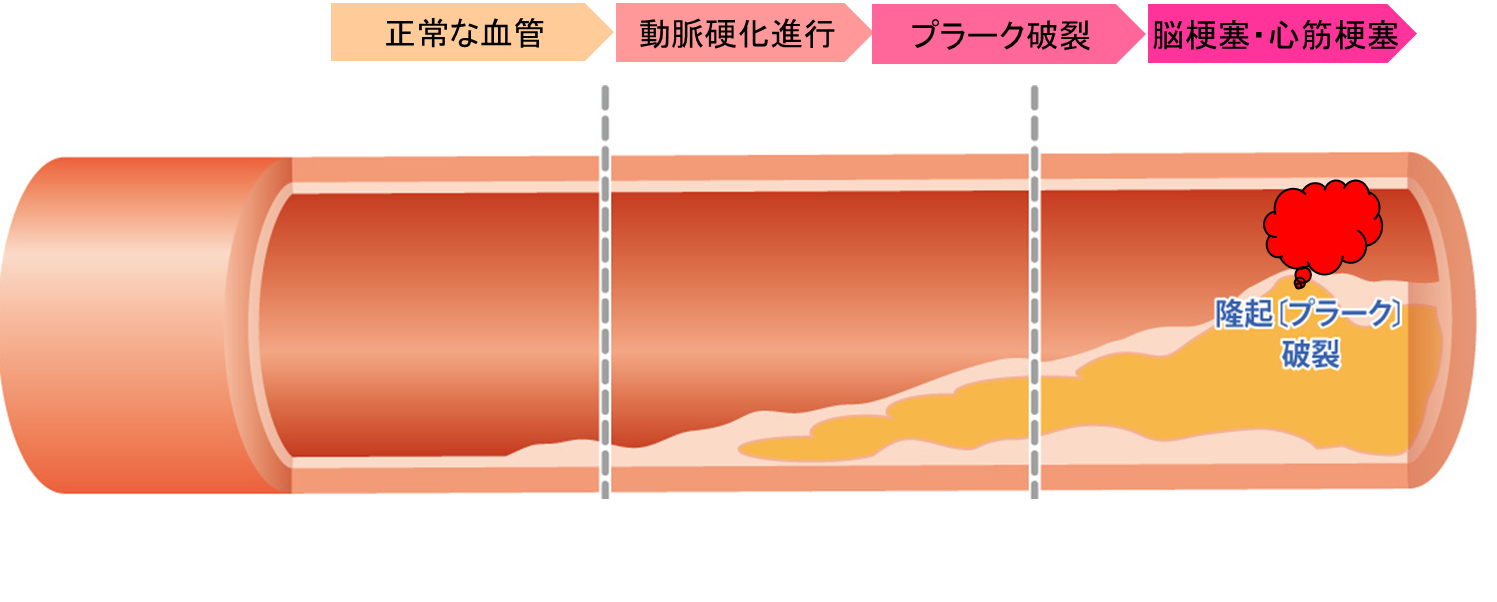

動脈硬化は進行していくと、最終的に“プラーク”と呼ばれるコブが形成されます。

これにより血管が狭くなり、血液の通りが悪くなっていきます。

そして、このプラークが破れると血栓という血の塊ができ、完全に血管をふさいでしまいます。

これが脳の血管で起きると「脳梗塞」、心臓の血管で起こると「心筋梗塞」と言われます。

※動脈硬化とプラークのイメージ図

※動脈硬化とプラークのイメージ図

動脈硬化が起きるしくみ-原因は、血管内皮細胞の機能低下

では、どのようにして動脈硬化は、起きるのでしょうか?

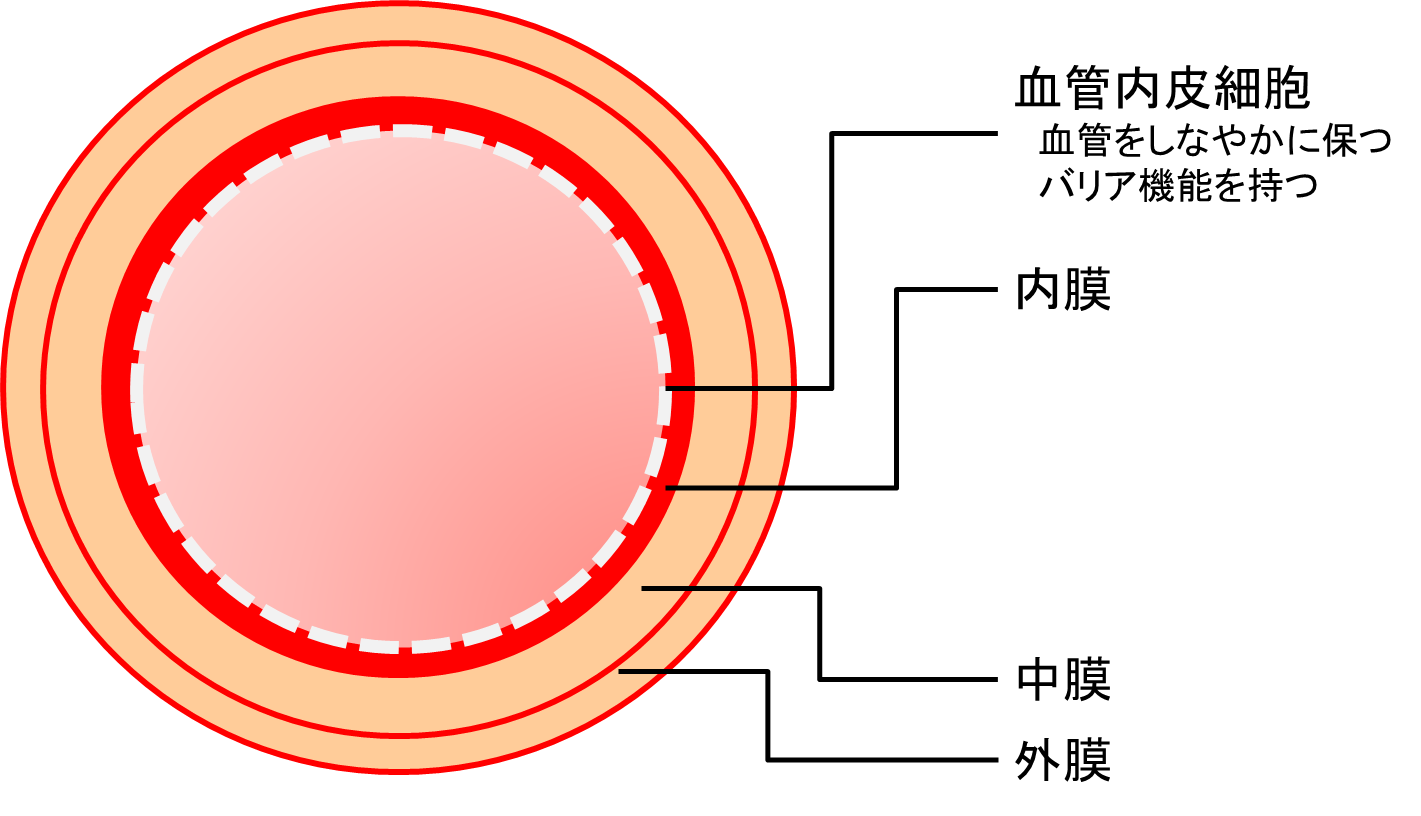

これを理解するには、血管の構造とその働きを知る必要があります。

私たちの体は、血管を通じて血液が糖分や酸素といった生きるために必要なものを運び、その一方で、体内でできた老廃物を運び出し処理しています。

この血液と接しているのが、血管の「内膜」と「内皮細胞」という2つの層です。

内皮細胞の重要な機能として、バリア機能があり、血管の壁の中に不必要な成分が侵入することを防いでいます。

また、内皮細胞は、血管を良好に保つためNO(一酸化窒素)という物質を発生させる機能を持っています。

NO(一酸化窒素)は血管を拡張する作用があり、その分泌によって血圧が下がり、血管への負担が減らしています。

さらに、NO(一酸化窒素)には、血栓が出来るのを防ぐ機能もあり、血管にとって重要な役割を果たしています。

このように、通常は内皮細胞が正常に機能し、血管は健康状態も保たれています。

しかし、この内皮細胞の機能が弱まっていくことで、動脈硬化が知らず知らずのうちに進行していくのです。

※血管の断面図と血管内皮、内膜のイメージ図

※血管の断面図と血管内皮、内膜のイメージ図

苦しくなるまで気付けない?動脈硬化が怖い理由

特に、初期の動脈硬化についてはその症状に気づきにくく、別名“サイレントキラー(静かな殺し屋)”とも呼ばれています。

血管の状態は、私たちの目で見て実際に確認することもできませんし、知らず知らずのうちに狭くなっていっても、痛みなどを感じることも殆どありません。

つまり、「血管が完全につまって胸が苦しくなる」といった実際の症状が出るまで、動脈硬化は殆ど気づくことができないのです。

動脈硬化が起こりやすい場所と代表的な疾患-脳梗塞・心筋梗塞

動脈硬化は、その発生する部位や状態によっても様々な名称があり、代表的な疾患としては脳梗塞・心筋梗塞があげられます。

これらは文字通り、脳や心臓の血管が梗塞する(ふさがる)ことで引き起こされ、日本人の死因の上位を占めています。

また、腎臓の中の動脈が硬化することで腎硬化症という病気や、手足の血管に動脈硬化が起きることで引き起こされる閉塞性動脈硬化症といった疾患もあり、血管の機能低下が原因となって起きる疾患は、数多く存在しております。

2.寝たきり原因1位「脳梗塞」の症状と発症のしくみ

脳梗塞の症状:体の片方に力が入らない・呂律が回らない・片目だけ見えにくい

脳梗塞は、後遺症が非常に重く、日本人の寝たきりとなる原因の第一位とされています。

脳の血管がつまってしまうと、その先の脳細胞にも血液が流れなくなってしまい、酸素や栄養が不足します。

最悪の場合、脳細胞が壊死して機能を失ってしまうこともあり、手足のマヒや言語障害というさまざまな障害が引き起こされることもあるのです。

脳梗塞が疑われる症状としては、体の片方に力が入らなくなる、呂律が回らなくなるなどがあります。

その他、意識が低下する、めまいや吐き気・おう吐、片目もしくは視野の半分が見えにくくなるなども、脳梗塞の症状の一つです。

こうした症状のうち、一つだけが起こることもありますし、いくつかの症状が重複して出てくる場合もあります。これらの症状に気づいた時には、ただちに病院に駆けつけることが大切です。

脳梗塞が起こる仕組み:脳の血管で血栓ができ、つまる

脳梗塞が起こる仕組みは非常にシンプルで、脳の血管に”血栓”と言われる血の塊がつまることで引き起こされます。

ちなみに、「脳卒中との違いがわからない」という方もいらっしゃるかもしれません。

脳卒中は、脳出血や脳梗塞など脳の血管で引き起こされる障害の総称であり、脳梗塞は「脳卒中の1タイプ」として分類されています。

3.突然死の恐れも。「心筋梗塞」の症状と発症のしくみ

心筋梗塞の症状:急に胸が締め付けられるような激痛・呼吸が苦しくなる・激しい息切れ

心筋梗塞は「突然死を招く疾患」としても知られており、ある日突然、胸を激痛が襲うといった症状が一般的です。

もしも、軽い運動で胸が締め付けられるような感覚が起きる、呼吸が苦しくなる、激しい息切れを起こすなどの症状が出た時には、特に注意が必要です。

また、こういった症状が一時的に治まったからといって、油断せずに病院に行くことが大切です。

心筋梗塞が起こる仕組み:心臓の血管で血栓ができ、つまる

心筋梗塞の発症も動脈硬化が主な原因です。

脳梗塞と同様に、心臓の血管(冠動脈)で動脈硬化が進行し、血栓がつまることで、心筋梗塞は引き起こされます。

■心筋梗塞は、どんな時に起きやすい?

これは、心臓の血管に負担がかかる時、特に「運動している時」や「冬場に起こりやすい」とされています。

もちろん適度な運動はダイエットにもなりますし、健康にもよいとされています。

しかし、時に過度な運動は心臓に大きな負担をかけ、突然死につながることもあるので注意が必要です。

特に、マラソンなどの激しい運動は血圧の上昇を招き、心臓にも大きな負荷をかけることになります。

また、冬場も急激な温度変化によって血圧の変動も起きやすくなります。

特に、お風呂に入るときなどは要注意です!

冷え切った脱衣所では、寒さで血管が収縮し血圧が上がりますが、熱いお湯につかるとカラダが暖まり、血管が拡張し血圧も下降します。

このように急な温度差の変化は、血圧の急激な上下を引き起こし、心臓にも負担をかけます。

この現象は”ヒートショック”と呼ばれ、12月~2月の冬の時期に急増します。

4.動脈硬化のリスク大!脳梗塞や心筋梗塞になりやすい人

動脈硬化は加齢によって進行しますが、生活習慣病・食事・飲酒・喫煙といった生活習慣の乱れなどさまざまな要因の積み重ねによって、より進行していきやすくなります。

「血管の老化」を進めてしまう原因をきちんと知り、早めの対策をしていくことが重要です。

動脈硬化のリスク要因 ①高血圧

血圧が高い状態が続くと、血管には絶えず圧力がかかり、やがて内皮細胞も傷ついていきます。

それによって内皮細胞のもつ「血管のバリア機能」も失われて、動脈硬化も進行していきます。

実際に、高血圧の方では動脈硬化性疾患になる危険性が高いことが知られています。

動脈硬化のリスク要因 ②脂質異常症

脂質異常症とは、血液中に含まれる脂肪分、つまりコレステロールや中性脂肪といったもののバランスが崩れた状態をさします。

動脈硬化性疾患予防ガイドラインでも脂質異常症は「動脈硬化の危険因子」として認定されており、それぞれの数値については厳格な診断基準が定められております。

<脂質異常症診断基準値>

| コレステロール | 数値 | 疾患名 |

|---|---|---|

| LDLコレステロール | 140 mg/dl 以上 | 高LDLコレステロール血症 |

| 120~139 mg/dl | 境界域高LDLコレステロール血症 | |

| HDLコレステロール | 40 mg/dl未満 | 低HDLコレステロール血症 |

| トリグリセライド | 150 mg/dl以上 | 高トリグリセライド血症 |

| Non-HDLコレステロール | 170mg/dl以上 | 高non-HDLコレステロール血症 |

| 150~169mg/dl | 境界域高LDLコレステロール血症 |

(出典)動脈硬化性疾患予防ガイドライン2017年版より

動脈硬化のリスク要因 ③喫煙

たばこの煙には、4,000種類以上の化学物質が含まれており、一酸化炭素など有害な物質を発生させることが知られております。

また、体内での炎症を引き起こし、内皮細胞にもダメージを与えます。

さらに、「血液中の脂質(LDLコレステロール)などの酸化を促して、動脈硬化を促進させていく」ことが知られています。

動脈硬化のリスク要因 ④肥満

肥満は”体内での脂肪が過剰になった状態”をさし、一般的にはBMI(body mass index)と呼ばれる数字を基に判断されています。

BMI=体重(kg)÷[身長(m)×身長(m)]で算出することができ、日本肥満学会の基準ではこのBMI25以上の場合を「肥満」と定義しております。

肥満、特に内臓脂肪の蓄積は、動脈硬化性疾患の危険因子でもあり、肥満状態は血圧や血糖の上昇を引き起こし、動脈硬化の促進にも悪影響を与えます。

動脈硬化のリスク要因 ⑤糖尿病

糖尿病は、動脈硬化を促進させる危険因子とされています。

血液中に多量に発生したブドウ糖は、血液中の様々なタンパク質と結合し「AGE(終末糖化産物)」と呼ばれる悪玉物質を作ります。

AGEが増えてくると、血管の内皮細胞を傷つけて炎症を発生させ、血管は少しずつボロボロになっていくのです。

動脈硬化は遺伝するのか?

動脈硬化性疾患ガイドライン2017年版では「家族歴・遺伝は、動脈硬化の危険因子の一つである」ことが報告されております。

同じ家庭内で育ったことで食生活などの生活習慣により、環境的な影響を受けている可能性も大きいです。

しかし、実際に高血圧や脂質異常症の発症は、遺伝的な要因が関与していることが分かっており、動脈硬化性疾患の発症に関しても家族歴や遺伝子の関与が推定されています。

(参考)Large Scale Cohort Study of the Relationship Between Serum Cholesterol Concentration and Coronary Events With Low-Dose Simvastatin Therapy in Japanese Patients With Hypercholesterolemia(英文)

こちらのページでは、「冠動脈性疾患の家族歴ありは3倍リスクが高くなった」といった日本で6年間に渡るコホート研究結果の妙録が確認できます。

(参考)Coronary Risk Factor Profile and Prognostic Factors for Young Japanese Patients Undergoing Coronary Revascularization(英文)

こちらのページでは、日本の冠動脈疾患(CAD)患者の若者について分析を行い、「家族歴は弱年齢での血管イベント発症と関連があった」ことが明らかになったとする論文の妙録が確認できます。

5.動脈硬化の予防には?生活改善のための7大ポイント

動脈硬化を予防するための魔法はありません。

まずは上述のリスク要因をお持ちの方は、その改善にしっかりと取り組んでいくこと。

そして、日々の生活習慣を意識していくことが重要です。

動脈硬化性疾患を予防する「生活習慣の改善ポイント」

- 禁煙し、受動喫煙を回避する

- 過食と身体活動不足に注意し、適正な体重を維持する

- 肉の脂身、動物脂、鶏卵、果糖を含む加工食品の大量摂取を控える

- 魚、緑黄色野菜を含めた野菜、海藻、大豆製品、未精製穀類*1の摂取量を増やす

*1未精製穀類とは、白米よりも玄米・七分づき米(胚芽精米)・雑穀類、白パンよりも全粒穀パンのように食物繊維を多く含む食品。 - 糖質含有量の少ない果物(グレープフルーツ、スウィーティー、キウイフルーツなどの柑橘類やベ

リー類)を適度に摂取する - アルコールの過剰摂取を控える

- 毎日合計30分以上を目標に、中等度以上の有酸素運動を実施する

(参考)動脈硬化の病気を防ぐガイドライン:日本動脈硬化学会

こちらのページでは、動脈硬化を予防するための食生活(習慣・行動)について解説されています。

当たり前のことを当たり前に取り組み、生活習慣の改善、見直しにしっかりと取り組むことで動脈硬化を予防していきましょう。

また、血管の状態を調べることの出来る検査を受診し、自身のリスクを確かめることも重要です。

まだ受けられたことの無い方は、健康診断や人間ドックといった機会には、ぜひ検査の受診を検討してみましょう。

6.「脳梗塞・心筋梗塞」を発症するリスクが分かる血液検査「LOX-index®(ロックス・インデックス)」

動脈硬化は自分で気づくことも難しいため、健康診断などの機会に定期的に血管の状態を確かめる検査を受けておくことも非常に重要です。

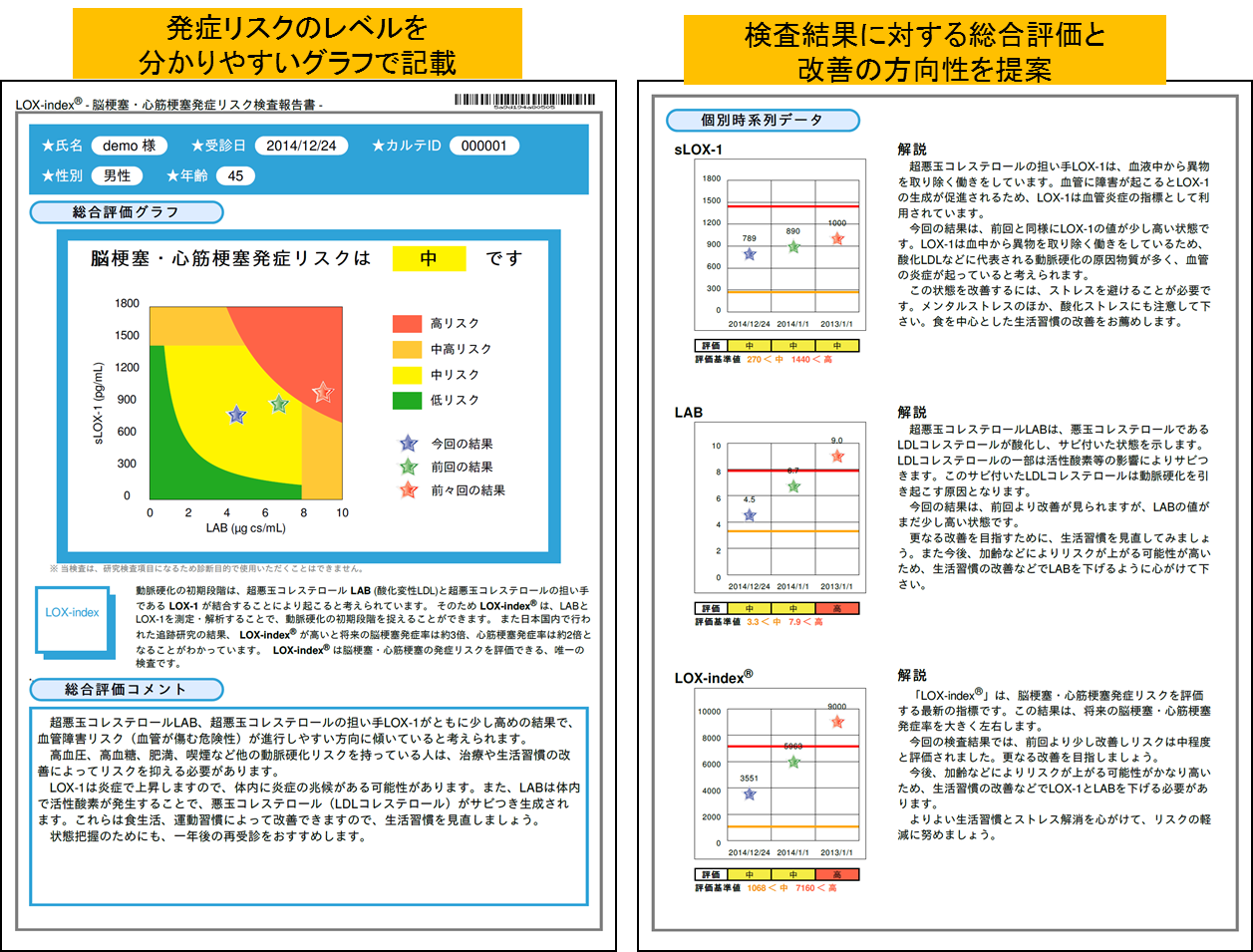

今回は、注目を集めている脳梗塞・心筋梗塞の発症リスク検査「LOX-index®(ロックス・インデックス)」という血液検査を紹介いたします。

「LOX-index®」検査とは?

「LOX-index®」検査は、脳梗塞・心筋梗塞の原因となる動脈硬化の進行状態を調べ、将来の発症リスクを予測できる保険適用外の血液検査です。

この検査は、日本国内の研究で約2,500名を約11年追跡した結果をベースとしており、LOX-indexの値が高いと将来の脳梗塞の発症率が約3倍、心筋梗塞の発症率が約2倍と高くなることが分かっています。

MRI検査とは何が違うの?

「動脈硬化は、進行する前に予防する。」

これが大変重要です。

もちろん、MRIなど従来の画像検査も動脈硬化が実際に進行しているかどうかを判断するためには重要な検査ではありますが、予防へのアプローチとしては少し遅くなってしまいます。

しかし、LOX-indexは、動脈硬化の初期段階から反映する物質を調べているため、動脈硬化の進行や将来の脳梗塞・心筋梗塞といった疾患のリスクをより早期に調べ、対策をたてることができます。

※「LOX-index®」検査報告書のサンプル

「LOX-index®」検査の方法

「LOX-index®」検査は、健康診断や人間ドックのオプション検査として、血液検査で行うことができます。

また、採血も通常の血液検査と合わせて行えるため、非常に少ない量で検査することができます。

「LOX-index®」検査のメリット

- ”採血で簡単に”チェックすることができます。

- 早い段階で脳梗塞・心筋梗塞といった疾患リスクを調べることができます。

- 検査は、専用のレポート形式で報告されます。

「LOX-index®」検査の費用

自費検査のため医療機関により異なりますが、費用相場としては12,000円前後(税抜)で受診することができます。

「LOX-index®」検査を受けられる病院・クリニック・健診センター

脳梗塞・心筋梗塞の発症リスク検査「LOX-index®(ロックス・インデックス)」を受けられる施設は、以下のページで探すことができます。

全国のLox-index(ロックス・インデックス)検査を受けられる医療機関

「LOX-index®」検査がおすすめの人-高血圧・糖尿病・肥満・脂っこい食事が好きな人

高血圧、糖尿病、脂質異常症などの持病をお持ちの方。

肥満気味の方や、脂っこい食事や塩辛い食べ物をよく好んでいる方にオススメです。

また、ご家族や親族に脳梗塞、心筋梗塞になられた方がいる方、喫煙をされている方もぜひ一度検査を受診し、ご自身のリスクを確かめてみられてはいかがでしょうか。

コメントを残す